Issue 13 (Autumn 2020), pp. 27-53

DOI: 10.6667/interface.13.2020.113

Мотив двойника и автопортрета в поэме «Реквием» Ахматовой

[The Double Motif and Self-Portrait in Requiem by Anna Akhmatova]

Серафима Цзун-Хуэй Сюн [Serafima Tsung-Huei Hsiung]

Национальный тайваньский университет [National Taiwan University]

Аннотация

Данная статья посвящена мотиву двойничества в поэме «Реквием» Ахматовой. Мотив двойничества постоянно присутствует в творчестве Ахматовой, начиная с самого раннего периода ее творчества и до конца ее творческой жизни, следовательно, поэма «Реквием» не должна быть исключением – в ней также должен присутствовать этот мотив. Наша задача –продемонстрировать, как Ахматова использует мотив двойника и автопортрета для описания страданий в период сталинских репрессий.

Чтобы описать страдания того времени, поэтесса, как художник, описывает свой автопортрет и накладывает на него тень двойников, таких как «стрелецкая жена», «Богоматерь», а также «царскосельская веселая грешница». Посредством этих образов автор поэмы достигает цели описания страданий лирической героини, а также и всего советского народа во время Большого террора. С нашей точки зрения, это косвенный, преломленный способ описания, и мотив двойника способствует его реализации. И с этой точки зрения данный мотив в «Реквиеме» заслуживает более подробного обсуждения.

Ключевые слова: ппоэма «Реквием», Ахматова, мотив двойника, автопортрет, косвенное описание.

Abstract

This article is devoted to the double motif in the poem Requiem by Anna Akhmatova. The motif of duality is constantly presented in the works of Akhmatova, from the very early period to the end of her creative life. By inference, the poem Requiem should not be an exception – this motif should also be presented in it. Our task is to demonstrate how Akhmatova used the motif of the double and self-portrait to depict the suffering during the period of Stalin’s Terror.

To describe the suffering of the time, the poetess, as an artist, depicted her self-portrait and projected the shadow of the doubles on her writing, such as the “Wife of the Streltsy”, the “Mother” and the “Gay little sinner of Tsarskoye Selo”. Through these images, the author of the poem Requiem achieved the goal of describing the suffering of the lyrical heroine, as well as the entire Soviet people during the Great Purge. The description in Requiem can be seen as an indirect, oblique writing method, and the double motif contributes to its implementation. Based on this perspective, this motif in Requiem deserves a more detailed discussion.

Keywords: poem Requiem, Akhmatova, double motif, self-portrait, indirect description.

Мотив[1] двойничества довольно часто встречается в русской литературе – как в поэзии, так и в психологической прозе,[2] а его источником считается романтизм. По словам А. Криницына, двойничество – «прежде всего феномен поэтики и философии романтизма, который обусловлен концепцией двоемирия – разделением мира на мир реальный, действительно существующий и нереальный, фантастический мир, мир мечты, грез, существующий в сознании романтического героя» (Криницын). Пространство двоемирия для романтического героя ощутимо особенно тогда, когда он сталкивается с непримиримыми противоречиями, и он переживет это двоемирие в своем раздвоенном сознании. Вот почему двойник считается порождением раздробленного сознания романтического героя в момент кризиса и распада его личности.

Пушкин в стихотворении «Демон» (1823) создал самый ранний образ двойника в русской поэзии. Лирический герой «я» в стихотворении заводит разговор с демоном – «злобным гением» – по поводу идей и ценностей с точки зрения романтика. Здесь голос демона может считаться вторым голосом лирического героя, исходящим из его раздробленного сознания. А поскольку лирика в принципе всегда субъективна, голос лирического героя в ней почти равноценен голосу автора, то этот второй, новый, голос, то есть голос «злобного гения», следует воспринимать также как авторский голос.

На Пушкина безусловное влияние оказывает байроновский романтизм. В частности, пушкинский демон несет в себе черты дьявола-Люцифера из байроновской поэмы «Каин». Пушкин замечает, что Байрон в своей поэме «Каин» «представил нам призрак себя самого. Он создал себя вторично» (Пушкин, 1959-1962, т. 6, с. 271). Если считать Люцифера двойником Каина, то, по утверждению Пушкина, и непослушный Люцифер, и мятежный Каин являются внутренним голосом самого Байрона. Двойник в лирике английского романтизма представляет собой либо внутренний голос автора, либо персонификацию философских идей, однако он всегда стоит на противоположной лирическому герою позиции, поэтому двойнику присущ демонизм и его часто именуют демоном. При этом степень демонизма в образе двойника зависит от автора, порой гнусность образа двойника может сглаживаться и даже исчезать. У Байрона в силу его предпочтений образ Люцифера является положительным, его демонизм кажется лирическому герою Каину привлекательным, и в конце поэмы Каин подчинен воле Люцифера и становится его земным подобием.

Примером изображения демонизма в романтической поэзии является и лермонтовский «Демон». В этой поэме Лермонтов создал уникальный образ «духа изгнанья»: вечно одинокий, скучный как «вечер ясный: ни день, ни ночь, — ни мрак, ни свет» (Лермонтов, 1959, с. 92). Однако, строго говоря, в поэме Лермонтова нет конкретного персонажа, которого можно было бы назвать двойником Демона. Для Лермонтова важно не раздвоение героя, а констатация дисгармонии собственного внутреннего мира Демона: его постоянное метание между небом и адом, борьба между демоническим и ангельским началами. Все противоречия и конфликты Демона в большой степени отражает внутренний разлад самого автора. Кроме того, демонизм в этой поэме воплощается не в двойнике, а в самом лирическом герое – Демоне. Вопреки своей роковой разрушительности, Демон притягателен и неотразим с точки зрения героини поэмы Тамары. Поэтому, хотя двойнику и присущ демонизм, но тем не менее грань между лирическим героем и двойником достаточно размыта, что объясняется авторской симпатией к двойнику. В этом смысле лермонтовский Демон сближается с байроновским Люцифером.

Развитие мотива двойничества во многом обязано байроновским влияниям, но, несомненно, этот мотив получает более глубокую разработку и широкое распространение благодаря немецким романтикам, особенно Э.Т.А. Гофману и Г. Гейне.

С 1830-х годов романтизм уже ослабляет свое влияние на русскую литературу, но мотив двойничества остается востребованным у русских писателей и поэтов. Н. Огарев, А. Майков, Я. Полонский, М. Михайлов, даже И. Тургенев – все они писали стихи, используя этот мотив, при этом в их стихах проявляется общее – лирического героя гнетет его тяжелое прошлое, а это прошлое олицетворяется в двойнике. Прием персонификации прошлого, используемый в стихах названных авторов, имеет параллели с популярным стихотворением Гейне под названием «Двойник»,[3] в котором рассказывается о встрече лирического героя со своим прошлым, и это прошлое названо поэтом «двойником» («Двойник! Ты — призрак!»), потому что лирический герой обнаружил в двойнике полное внешнее сходство с собой: «Мне страшен лик, полный смертной муки, — / Мои черты под неверной луной» (Гейне, в переводе А. Блока, 1960, т. 3, с. 382). Встреча с двойником, то есть со своим прошлым, для лирического героя тяжела и неприятна, так как двойник напоминает ему о прошлой мучительной любви. Мотивы стихотворения Гейне, такие как внешнее сходство и неприятная встреча с прошлым, становятся необходимыми критериями определения проявлений мотива двойника: двойник, даже если он является пародией героя, должен быть внешне похожим на героя – от полного дублирования внешнего вида и манер до изображения отдельных качеств.[4] При дальнейшем изображении двойника все эти качества развиваются шире и глубже.

Сходство во внешности позволяет лирическому герою, остающемуся самими собой, взглянуть на самого себя – двойника – со стороны. Однако, отношение лирического героя к двойнику чаще всего негативно, он считает его своей копией. Процитируем для иллюстрации стихотворение Майкова «Двойник» (1843, 1844): «Ох, трудно привыкнуть к нему, хоть давно мы знакомы!/ Всё страшно в нем видеть свой образ, но только без сердца/ Без страсти и с вечно холодной логической речью…» (Майков, 2012, с. 73). На самом деле, двойник нужен лирическому герою именно потому, что через разговор с двойником лирический герой раскрывает внутренние конфликты и противоречия, которые он не может разрешить и ни с кем не хочет делить. Об этом пишет и Тургенев в стихотворении в прозе «Когда я один: двойник» (1879): «И, однако, он говорит мне... говорит что-то неясное, непонятное – и знакомое. Он знает все мои тайны» (Тургенев, 2019, с. 211). Таким образом, роли и функции двойника продолжают развиваться от полного отрицания до принятия в качестве собеседника.

Для развития мотива двойничества в русской литературе особенно значимо имя Гофмана. Русскими писателями и поэтами широко используются присущие прозе Гофмана общие приемы реализации мотива двойничества, например, изображение ночной атмосферы, туманной улицы, ужасного одиночества, зеркального отражения, тени, призрака, зазеркалья и др., придающие гофмановской прозе мрачность и тяжелость.[5] Однако, мрачность и тяжелость гофмановского стиля ничуть не пугают читателей. Интерес к Гофману вновь возвращается на рубеже XIX и ХХ веков, вместе с тем становится популярной и проза Э. По и О. Уайльда. Среди поэтов начала XX века, постоянно использующих мотив двойничества, наихарактернейшим поэтом является А. Блок. В своем стихотворении «Двойник» (1909) поэт пишет: «вдруг вижу – из ночи туманной,/ Шатаясь, подходит ко мне/ Стареющий юноша (странно,/ Не снился ли мне он во сне?),/ Выходит из ночи туманной/ И прямо подходит ко мне» (Блок, 1960, т. 3 , с.13). Образ двойника у Блока – это «стареющий юноша», этот оксюморон осмысляется здесь поэтом как функция зеркала: он говорит о двойнике либо как об «отражении героя в зеркале», либо как об «отражении в глазах других людей» (Криницын). Однако, независимо от того, какое это отражение – в зеркале или в глазах других людей, оно наводит на мысль о пустоте жизни лирического героя.

Вл. Соловьев в своем «Предисловии» к повести «Золотой горшок» Гофмана указывает на то, что «существенный характер поэзии Гофмана <…> состоит в постоянной внутренней связи и взаимном проникновении фантастического и реального элементов» (Соловьев, 1880). Замечание Соловьева во многом рационализирует безумие и болезненные отклонения сознания персонажей Гофмана, для которых реальные и фантастические элементы сосуществуют в действительности, иными словами, двойственность присуща их реальной жизни. Недаром известный исследователь Гофмана А.Б. Ботникова подчеркивает, что фантастические образы у писателя «являют собой лишь другую сторону той же самой действительности» (Ботникова, 2005, с. 208).

Восприятие двойственности в действительности очень близко мироощущению поэтов начала ХХ века. Как известно, творческая элита 1910-х годов, в которую входят А. Блок, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, М. Кузмин, О. Мандельштам, А. Белый, Н. Гумилев, А. Ахматова, В. Маяковский, В. Мейерхольд и др., не только творит произведения с использованием мотива двойничества, но и в большей или меньшей степени живет этой «двойной жизнью», точно так же, как и гофмановские персонажи, живущие в двух мирах – реальном и фантастическом.

Возникнув в 19 веке под сильными влияниями романтизма, мотив двойничества, несомненно, нашел плодородную почву в русской литературе. В течение двух веков этот мотив, вопреки как политическому, так и идеологическому препятствованию, постоянно развивается и рождает яркие произведения. Как полагает А. Ботникова, «жизнь столь же призрачна, как фантазия, а фантазия реальна, как жизнь. Только искусство способно возместить жизненные утраты» (Ботникова, 2005, с. 215). В литературе мотив двойничества используется для того, чтобы обозначить напряженость и крайность внутренних конфликтов героя, обнажить дисгармонию и разлад в его душе; непримиримые противоречия и дисгармония же говорят о расколе в сознании человека, в его личности.

1 Двойник в поэзии Ахматовой

Мотив двойника постоянно присутствует в творчестве Ахматовой, с самого раннего периода творчества и до конца ее творческой жизни. Самыми характерными образами двойника в ранних произведениях поэтессы являются русалка и Муза, на что указывается в многочисленных статьях, посвященных творчеству Ахматовой. Так, например, А.Е. Сискевич и Т.Т. Уразаева отмечают, что «для поэтессы русалка является одним из ее лирических двойников» (2007, с. 35); Ю.В. Шевчук утверждает, что «художественное пространство лирики Ахматова наполняет «двойниками»» (2014, с. 115). Эти ранние ахматовские двойники легко ассоциируются со сказочно-мифологическими фигурами, чьи образы восходят, скорее, к русским романтическим традициям Жуковского, Пушкина, Лермонтова (Чижикова, 2011, с. 40).

Двойник в поэзии Ахматовой иногда выступает как собеседник: «...И там колеблется камыш / Под легкою рукой русалки. / Мы с ней смеемся ввечеру / Над тем, что умерло, но было...» (Ахматова, 2017, с.50), иногда как близкая, но строгая сестра: «Муза-сестра заглянула в лицо, / Взгляд ее ясен и ярок. / И отняла золотое кольцо, / Первый весенний подарок» (Ахматова, 2017, с. 43), а иногда как утешитель: «…А там мой мраморный двойник, / Поверженный под старым кленом… / Холодный, белый, подожди, / Я тоже мраморною стану» (Ахматова, 2017, с. 40). Все эти двойники, безусловно, порождены раздробленным сознанием лирической героини и являются фантастическими персонажами, как это полагает сама поэтесса: «Я, тайному велению покорна,/ Товарища свободного избрав» (Ахматова, 2017, с. 70). Очевидно, что в поэтическом двоемирии ранних стихов Ахматовой грань между реальным и фантастическим мирами почти размыта. Фантастические двойники, такие как Муза и русалка, свободно проникают в реальный мир и контактируют с лирической героиней, а последняя свободно разговаривает с мраморным двойником с такой же искренностью и доверием, как будто этот мраморный двойник – живой человек. Это же, по выражению Вл. Соловьева, трактуется как «двойная свобода и двойная игра поэтического сознания с реальным и фантастическим миром» (Соловьев, 1880).

Среди ранних двойников особое место занимает Муза. Муза в поэзии Ахматовой чаще всего экзотична; «иностранка», «смуглая», «стройная» – все эти определения относятся к Музе: «Однажды поздним летом иностранку/ Я встретила в лукавый час зари/…/ И стройная меня учила плавать,/…/ А смуглая сидела на траве…» (Ахматова, 2017, с.70). Образ Музы объединяет в себе разные образы: это частично образ греко-римской богини, смуглая же кожа указывает на пушкинский образ, а плавание Музы связано с воспоминаниями о Черном море, хранящимися в детской памяти поэтессы. Именно эта смуглая Муза является постоянным собеседником лирической героини.

Однако, когда Муза выступает под именем «Муза-сестра», то она внешне похожа на лирическую героиню. Приведем в пример стихотворение «Музе» (1911). В самом начале этого стихотворения лирическая героиня смотрит на Музу-сестру и говорит: «Муза-сестра заглянула в лицо,/ Взгляд ее ясен и ярок./ И отняла золотое кольцо,/ Первый весенний подарок» (Ахматова, 2017, с. 43), затем в конце стихотворения лирическая героиня после бессонной ночи смотрит в зеркало и говорит: «Завтра мне скажут, смеясь, зеркала:/ «Взор твой не ясен, не ярок.../ Тихо отвечу: «Она отняла/ Божий подарок»». В Последнем абзаце показано, что лирическая героиня в начале, а также и в конце стихотворения смотрит в зеркало, а «Муза-сестра», с которой она ведет разговор, по мнению Шевчука, является ее «собственным изображением в зеркале» (Шевчук, 2014, с. 116). Однако функция Музы-сестры не в том, чтобы быть собеседником лирической героини: Муза-сестра больше похожа на двойника, занимающего противоположную позицию, строго и беспощадно просящего лирическую героиню принять свою миссию быть поэтом.

Мотив двойника вновь активно проявляется в творчестве поэтессы с 1940-х годов, начиная с поэмы «Путем всея земли» и вплоть до завершения «Поэмы без героя», то есть на протяжении двух десятилетий. Этот период может называться периодом Гофмана. Гофмановские мотивы в творчестве поэтессы подробно проанализированы в многочисленных солидных статьях и монографиях. Например, В. Жирмунский указывает, что у поздней Ахматовой в поэме «Путем всея земли» гофмановские черты усматриваются в том, что «различные временные планы сталкиваются» (Жирмунский, 1972, с. 137), а Вячеслав Вс. Иванов связывает художественное пространство поэзии Ахматовой с традициями «фантастического реализма» Гофмана и Достоевского (Иванов, 1989, с. 132). Ахматовский фантастический мир полон гофмановских призраков и теней. Так, лирическая героиня в «Поэме без героя» говорит:

| <…> | |||

| Мне всегда почему-то казалось, | |||

| Что какая-то лишняя тень | |||

| Среди них без лица и названия | |||

| Затесалась. Откроем собранье | |||

| В новогодний торжественный день. | |||

| Ту полночную Гофманиану | |||

| Разглашать я по свету не стану, | |||

| И других бы просила… | |||

| (Ахматова, 2017, с. 303) |

«Гофманиана» становится для Ахматовой в 1940-е годы ключевым словом, посредством которого она связывает себя с прошедшими 1910-ми годами, а также со своими современниками. Это ключевое слово способствует достижению поэтессой цели сохранения памяти об исчезающей эпохе и начинающей забываться серебряной культуре.

Итак, тень гофмановского двойника почти сливается с тенью и призраком в поздних стихах Ахматовой и следует за поэтессой повсюду. И не удивительно, что и во время эвакуации в Ташкенте поэтесса продолжает создавать «Гофманиану». Так, например, в стихотворении «Intérieur» (1944) она пишет:

| <…> | |||

| Грохочет тишина, моих не слыша слов, — | |||

| Тогда из черноты рембрандтовских углов | |||

| Склубится что-то вдруг и спрячется туда же, | |||

| Но я не встрепенусь, не испугаюсь даже. | |||

| Здесь одиночество меня поймало в сети.。 | |||

| Хозяйкин черный кот глядит, как глаз столетий, | |||

| И в зеркале двойник не хочет мне помочь. | |||

| Я буду сладко спать. Спокойной ночи, ночь. | |||

| (Ахматова, 2017, с. 334) |

Тишина, чернота углов, одиночество, черный кот, зеркальный двойник и ночь – все эти знаки типичны для гофмановского стиля. Как полагает О. Рубинчик, «тема зеркала, разбитого зеркала, ночное зазеркалье, ужас двоемирия и двойничества – все это характерно для Гофмана и в значительной степени у него и почерпнуто литературой начала XX в., в том числе Ахматовой» (Рубинчик, 2014, с. 139,140). Гофмановские образы осваивались Ахматовой уже в самом начале ее творчества, они постоянно присутствуют и в ее позднем поэтическом мире. Когда лирическая героиня поэмы «Путем всея земли» просит: «Пусть Гофман со мною/ Дойдет до угла» (Ахматова, 2017, с. 275), она решает остаться в искаженном мире Гофмана, полном зеркальных отражений, различных временных слоев, звуков, эха и непреодолимого одиночества.

Итак, мы можем констатировать, что мотив двойничества является весьма значимым для творчества Ахматовой, посредством этого мотива поэтесса формирует пространство двоемирия в поэзии: реальный мир – это мир, полный одиночества, страдания и печали, а фантастический мир – это мир, полный двойников и отражений, с которыми связаны только литературные аллюзии.

2 Страдающая женщина – двойник в поэме «Реквием»

Мотив двойника постоянно присутствует в творчестве Ахматовой, значит, и в страшные 30-е годы он также должен воплощаться в ее поэзии. Однако, по сравнению с тесно связанными друг с другом поэмами «Путем всея земли» и «Поэма без героя», мотив двойника в «Реквиеме» обсуждется не так активно. С нашей точки зрения, Ахматова описывает страдание в период сталинских репрессий не прямым, а косвенным, преломленным способом, и мотив двойничества используется здесь автором как один из способов достижения такого изображения. Поэтому мы считаем, что стоит подробно рассмотреть мотив именно с этой точки зрения.

В «Реквиеме» есть очень известные строки, где Ахматова так описывает горе и страдание:

| Нет, это не я, это кто-то другой страдает. | |||

| Я бы так не могла, а то, что случилось, | |||

| Пусть чёрные сукна покроют, | |||

| И пусть унесут фонари. | |||

| Ночь. | |||

| (Ахматова, 2017, с. 259) |

Из этих строк мы понимаем, что для лирической героини горе, давящее на ее плечи, слишком велико, и она не может его вынести. Двойник появляется сразу с первой строчки, без какого-либо введения, что свидетельствует о тяжком горе, постигшем лирическую героиню. Главная функция двойника – страдать вместо лирической героини, о чем свидетельствует фраза «я бы так не могла». Таким образом, страдающая женщина есть главный образ двойника в этом стихотворении.

Мотив двойничества не нов для поэзии Ахматовой, но в поэме, невзирая на внешнее сходство, лирическая героиня называет двойника «не-я», «кем-то другим». Отношения между лирическим «я» и «не-я» странные, непривычные, в них смешаны чувства боязни, неприятия, а также и любопытства. Это напоминает нам слова поэтессы по поводу своего портрета, созданного художником Альтманом в 1914 году: «Как в зеркало, глядела я тревожно / На серый холст, и с каждою неделей / Все горше и страннее было сходство / Мое с моим изображеньем новым» (Ахматова, 2017, с.134). На картине изображена, конечно, Ахматова, однако портрет казался поэтессе странным: в нем существует какое-то «не-я» (см. рис. 1). К портретному двойнику поэтесса, видимо, не может относиться так же, как к фантастическому двойнику в образе Музы и русалки. Ведь видение художника отличается, он творит по-своему, поэтому портретный двойник не может считаться отражением в зеркале – в основном он является отражением в глазах других людей; и именно такого рода отражения вызывают неприятие и тревогу поэтессы.[6] Действительно, иногда портретные образы поэтессы, созданные в один и тот же период, даже противоположны друг другу. Так, в портретах З. Серебряковой и К. Петрова-Водкина, нарисованных одновременно в 1922 году, Ахматова у Серебряковой – женственная, нежная и одухотворенная, а у Петрова-Водкина поэтесса выглядит совсем другой - сдержанной, жесткой, лицевые линии выглядят мужскими (см. рис. 2). Хотя впоследствии поэтесса продолжает принимать предложения художников написать ее портрет, но при этом она говорит, что «эта тема в живописи и графике уже исчерпана» (Чуковская, 1997, с.158). Кажется, с точки зрения поэтессы, портреты уже не могут превзойти ее ожидания, они ограниченны.

|

|

|

| Рис. 1. Н. Альтман. Портрет Ахматовой. 1914 |

Рис. 2. Слева – З. Серебрякова. Портрет Ахматовой. 1922 Справа – К. Петров-Водкин. Портрет Ахматовой. 1922 |

Вернемся теперь к двойнику в стихотворении «Нет, это не я, это кто-то другой страдает…». Этот двойник рожден раздробленным сознанием лирической героини, более того, он заменил ее тогда, когда она вынуждена испытывать страдания. Тогда почему двойник вызывает у лирической героини боязнь и неприятие? Или, может быть, этот двойник передан еще как отражение взгляда каких-то чужих людей? Известно, что образ героини в поэме – это образ матери и жены, и эти образы соотносятся как с личной жизнью автора, так и с судьбами всех матерей и жен времён сталинских репрессий. И таким образом, страдающая женщина, будучи двойником лирической героини, становится обобщенным образом матери и жены того времени. И этот обобщенный образ двойника, наверное, пугает лирическу героиню в поэме. Совершенно не случайно то, что лирическая героиня в поэме затрагивает не только историческую тему: «Буду я, как стрелецкие женки, под кремлевскими башнями выть» (Ахматова, 2017, с. 246), кроме того, она цитирует строчки из Библии: «Не рыдай мене, Мати, во гробе зрящи» (Ахматова, 2017, с. 256). «Стрелецкая женка» и «Богоматерь» служат здесь для лирической героини яркими образцами страдающей женщины. И когда Ахматова пытается рассказать о горе и страданиях всего народа, она, как художник, создает образ, основанный на ее автопортрете, но кроме этого, она надевает на него и маски вышеуказанных образов. И этот многослойный образ-двойник вместо нее выдерживает невыносимое горе, однако, к этому образу она никак не может привыкнуть.

Между лирической героиней и двойником заметная дистанция, и благодаря этому она теперь может со стороны наблюдать за двойником, устремив на него отстраненный взгляд. Такой взгляд со стороны мы наблюдаем не только в данном стихотворении, этот прием используется и в стихотворении «Распятие»: «А туда, где молча Мать, стояла,/ Так никто взглянуть и не посмел» (Ахматова, 2017, с. 256). Невозможно непосредственно наблюдать за горем Богородицы, это возможно только если направить на нее взгляд со стороны. И таким образом лирическая героиня меняет свою позицию – она превращается из рассматриваемого объекта в свидетеля. И теперь в центре ее внимания, несомненно, находится страдающая женщина, носящая маску под названием «Богоматерь», а тот, кто на нее «взглянуть и не посмел», это же сама лирическая героиня. Именно она смотрит со стороны на свой автопортрет под названием «Страдание».

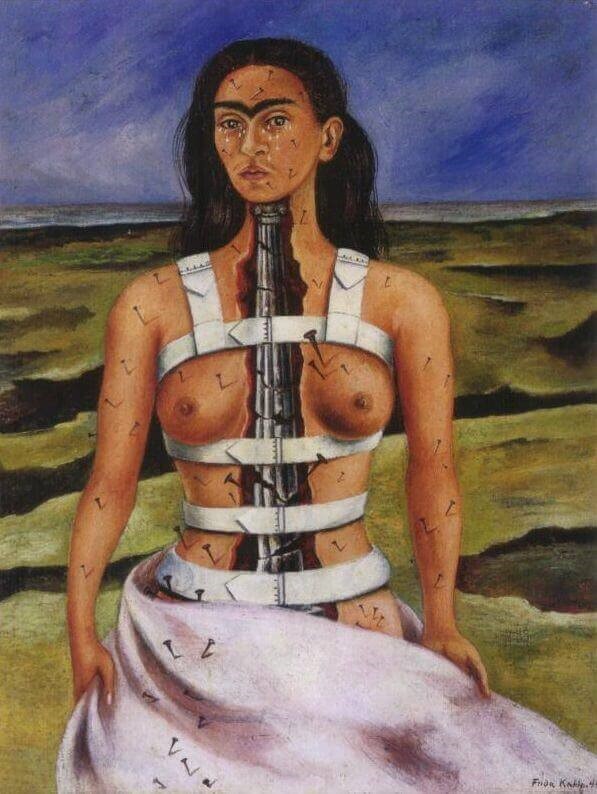

Лирическая героиня с горьким чувством смотрит сбоку на автопортрет, это напоминает нам автопортрет под названием «Сломанная колонна» (The Broken Column, 1944), созданный мексиканской художницей Кало (Frida Kahlo, 1907-1954). В своем автопортрете Кало изображает не что иное, как страдание (см. рис. 3). Способность Кало изобразить физическую боль и страдание удивительна: в картине сломанная колонна символизирует хрупкий позвоночник художницы, и бесчисленные металлические гвозди пронизывают ее тело, и это напоминает христианского мученика – Святого Себастьяна.[7] Невыносимая боль мученика переносится теперь на изображенную на картине женщину со сломанной колонной, и благодаря такой замене сама Кало смогла быть просто свидетелем и со стороны наблюдать за своими страданиями. Такая же функция и у страдающей женщины в поэме.

|

||

| Рис. 3. Фрида Кало Сломанная колонна (автопортрет). 1944 |

Из всего вышесказанного мы делаем вывод о том, что образ двойника в этом стихотворении вовсе не простой: он рожден раздробленным сознанием лирической героини и представлен в образе страдающей женщины. Этот двойник помогает лирической героине перенести невыносимую душевную боль, а лирическая же героиня наблюдает за двойником со стороны, и этот взгляд вовлекает ее в ее автопортрет.

3 Описание страдания, которое не может быть описано

Особое место среди описаний страданий периода сталинских репрессий в «Реквиеме» занимает стихотворение «Нет, это не я, это кто-то другой страдает…». Но по сравнению с другими описаниями в поэме, такими как «словно с болью жизнь из сердца вынут», «безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами», «в сухоньком смешке дрожит испуг», «выла старуха, как раненый зверь», а также и «безумие крылом души накрыло половину», слова для описания страдания в этом стихотворении и скудны, и скучны. Кажется, что лирическая героиня не может найти нужных ей слов. Почему так? Не потому ли, что поэтесса не в силах описать эти страдания? Или описать такое страдание оказывается невозможным? С нашей точки зрения, сжатость текста здесь следует рассматривать как особый метод для описания страданий.

Описанию страдания непосредственно посвящены две строки: «пусть чёрные сукна покроют» и «пусть унесут фонари». Первая строка показывает нам, что горе слишком велико, что лирическая героиня не может его терпеть, поэтому она хочет, чтобы горе покрылось черными сукнами. Здесь нам интересно именно то место, которое покрывается «чёрными сукнами»: это черная дыра, вакуум. В стихотворении показано, что лирическая героиня не хочет прикасаться к боли, она пытается ее избежать. То же самое и во второй строке – «пусть унесут фонари». Лирическая героиня хочет, чтобы фонари унеслись. А там, откуда унеслись фонари, остается только темнота. И «вакуум», и «темнота» являются главным содержанием описания, именно они олицетворяют невыносимое горе и страдания лирической героини.

Художественная концепция Ахматовой неожиданно совпадает со взглядами французского психоаналитика Жака Лакана (1901-1981). Согласно Лакану, структуру человеческой психики образуют три составляющие: Воображаемое, Символическое и Реальное. Каждая из этих составляющих сложна, и они связаны противоречивыми отношениями. С Воображаемым тесно связана самоидентификация субъекта, с Символическим – его социализация, а что же касается Реального, то его концепция развивалась позднее, поэтому эта категория освещена еще не полностью. Но то, что уже выяснено Лаканом, очень близко содержанию метода, который использует Ахматова в своем творчестве. Лакан считает, что «субъект никак не может встретиться с реальным: несмотря на все проекции воображаемого и все конструкции символического, реальное не попадает ни в какие сети, оставаясь недостижимым или «невозможным»» (Лакан, 2018). Исходя из сказанного, мы можем утверждать, что Реальное постоянно оказывается за пределами обозначения, то есть оно не выразимо ни языком, ни какими-либо другими знаками, иначе говоря, Реальное – это то пространство, где субъект не может получить удовлетворение/утешение посредством воображения, символов и знаков, и в связи с этим Реальное часто проявляет себя «в виде травмы» (Лакан, 2018).

А то, что находится за пределами обозначения, что является вербально «недостижимым» символом, разве это не тот «вакуум», не та «темнота», которые описываются в стихотворении? Разве это не то горе и не те страдания, которые Ахматова описывает в поэме? Травматические по своей природе описания никогда не могут сравниться с фактическими событиями, так как они всегда подвержены пересмотру, искажению, противоречию, обману памяти и превратностям языка. Описание может только ходить вокруг травматической пустоты, то есть кружить по ее краю и никак не касаться ее ядра. Недаром Ахматова заканчивает стихотворение только одним словом «ночь». Когда ночь беспрерывно расширяется, то темнота покрывает всю картину. И что здесь можно сделать посредством языка?

Таким образом, мотив двойничества, мотив замены и косвенное описание являются главными творческими методами в поэме «Реквием», используемыми для описания страдания в период сталинских репрессий, более того, такого рода описания показывают, что изображение страданий в эпоху Большого террора посредством языка невозможно.

4 Двойной автопортрет

Мотив двойничества не раз использован поэтессой в «Реквиеме». В поэме, помимо уже рассмотренных, есть еще один впечатляющий двойник по имени «царскосельская веселая грешница», который также стоит нашего особого внимания. Приведем вначале это стихотворение:

| Показать бы тебе, насмешнице | |||

| И любимице всех друзей, | |||

| Царскосельской веселой грешнице, | |||

| Что случилось с жизнью твоей. | |||

| Как трехсотая, с передачею, | |||

| Под Крестами будешь стоять | |||

| И своей слезою горячею | |||

| Новогодний лед прожигать. | |||

| Там тюремный тополь качается, | |||

| И ни звука. А сколько там。 | |||

| Неповинных жизней кончается..., | |||

| (Ахматова, 2017, с. 256) |

Когда лирическая героиня говорит: «Показать бы тебе, насмешнице,/ И любимице всех друзей,/ Царскосельской веселой грешнице,/ Что случилось с жизнью твоей», объект ее сообщения – собственное прошлое, и мотив двойничества здесь очевиден. Лирическая героиня хочет, чтобы прошлое «я» увидело нынешнее «я», то есть женщину по имени «Трехсотая», горестную, измученную, стоящую в очереди перед тюрьмой, ожидающую новости о сыне и муже («как трехсотая, с передачею,/ под Крестами будешь стоять/ и своей слезою горячею/ Новогодний лед прожигать»). Образ нынешнего «я» резко противопоставлен «я» прошлому, более того, отношение нынешнего «я» к прошлому «я» укоризненно и критично.

Лирическая героиня с упрёком называет себя в прошлом «насмешницей», «любимицей», а еще и «грешницей». И если считать голос лирической героини голосом автора, то употребленные названия кажутся странными, так как они весьма отличаются от характеристик раннего печального образа поэтессы. В результате создается впечатление, будто прошлое «я» носило маску чужих людей. Очевидно, что в стихотворении противопоставляются не только «нынешнее» и «прошлое» – образ лирической героини также контрастирует с двойником. Таким образом, Ахматова рисует не просто автопортрет, а двойной автопортрет.

Двойной автопортрет был не чужд Ахматовой, эта идея была популярна в начале XX века, особенно в кругу художников. Так, художники В. Шухаев (1887-1971) и А. Яковлев (1887-1938) в 1914 году создали совместный двойной автопортрет и дали ему соответствующее название «Автопортреты (Арлекин и Пьеро)».[8] Эта картина в значительной степени воплощает дух двойничества того времени. Основой для художественной интерпретации образов этих художников-актеров как двойников послужили следующие факторы. Во-первых, Шухаев и Яковлев действительно были ближайшими друзьями и собратьями по творчеству, и их часто считали двойниками друг друга. Во-вторых, идея создания двойного портрета возникла в ходе подготовки спектакля В.Э. Мейерхольда «Шарф Коломбины»,[9] в котором художники приняли участие в качестве артистов: Яковлев играл в роль Арлекина, а Шухаев — роль Пьеро.[10] Свой театральный опыт они переносят затем процесс создания двойного автопортрета (см. рис. 4).

|

||

| Рис. 4. В. Шухаев, А. Яковлев

Автопортреты (Арлекин и Пьеро). 1914 |

На картине изображен момент, когда художники-артисты отдыхают после спектакля, они все еще в сценических костюмах и с гримом на лицах. Картина интересна тем, что когда зрители смотрят на нее, то они невольно задаются вопросом, видят ли они самих художников или их двойников в масках и в костюмах Арлекина и Пьеро. Перекрывающиеся изображения создают эффект неопределенности, и это вызывает у зрителей любопытство, желание узнать, действительно ли это изображение художников – ведь это же не просто картина под названием «Арлекин и Пьеро», а еще и автопортреты художников. Однако, перекрывающиеся изображения приводят к удвоению образов художников, и эти удвоенные образы навсегда остаются на картине, в связи с чем настоящие лица художников никак не могут быть распознаны.

Вернемся вновь к стихотворению «Показать бы тебе, насмешнице». В нем самым характерным образом двойника является «царскоселькая веселая грешница» (далее «грешница»). Общеизвестно, что «грешница», – это самый загадочный и противоречивый образ из всех двойников, созданных поэтессой в поэме «Реквием», однако, трудно определить, кто же на самом деле является ее прототипом. Трудность, с нашей точки зрения, заключается в том, что эта «грешница» носит маску, и это затрудняет определение ее настоящего лица. Если прошлое по имени «грешница» есть двойник лирической героини 1910-х годов, то образ поэтессы должен быть грустным и серьезным – такой ее описывает, например, О. Мандельштам, сравнивающий поэтессу с «негодующей Федрой», которая стоит «вполоборота, о печаль,/ на равнодушных поглядела» (Мандельштам, 1990. с. 56), или М. Цветаева, называющая Ахматову «Музой плача», которая насылает «черную метель на Русь» (Цветаева, 1990, с.303). Однако ни образ «негодующей Федры», ни образ «Музы плача» не использованы Ахматовой для изображения своего двойника, и это означает, что поэтесса не считает, что они подходят для создания образа двойника в этом стихотворении. Тогда образ «грешницы», может быть, имеет другой источник, поэтому, наверное, имело бы смысл рассматривать в качестве прототипа «грешницы» Ольгу Глебову-Судейкину (1885-1945).

Имя этой женщины тесно связано с культурой начала XX века. Ей посвящены стихи Блока, Сологуба, Кузьмина, Северянина, Хлебникова и др. Современники называли ее «всеобщей любимицей», «Коломбиной Петербурга», «беспечной подругой» – эти ее характеристики точно соответствуют образу «грешницы» в поэме «Реквием». Самым же главным является то, что Глебова-Судейкина действительно была близка с Ахматовой, и ее часто признают двойником поэтессы. Очевидно, что и сама Ахматова признает Глебову-Судейкину своим двойником, в «Поэме без героя» она изображает ее так: «Ты в Россию пришла ниоткуда, / О, мое белокурое чудо, / Коломбина десятых годов!...Ты, один из моих двойников» (Ахматова, 2017, с. 352, 353). Однако для нас здесь важно то, что поэтесса создает свой образ двойника, основываясь именно на взглядах современников, ценных для поэтессы по той причине, что они в значительной степени отражают культурные особенности того времени, в том числе и дух двойничества. Именно это является основанием для создания поэтессой своего двойного автопортрета. С этой точки зрения, метод изображения Ахматовой близок творческому методу Шухаева и Яковлева, воплощенному в их картине.

Однако в любом случае Глебова-Судейкина – только один из возможных двойников лирической героини, иначе говоря, будучи двойником, «грешница» не может полностью соответствовать образу Глебовой-Судейкиной, но и на лирическую героиню она похожа лишь отчасти. Таким образом, получается, что настоящего лица двойника под маской «грешницы» определить невозможно. Дополнительную трудность в разгадке этого образа создает то, что слово «грешница» – это не обычное слово, это религиозный термин, с которым связана концепция вины и искупления. Попытаемся все-таки разгадать загадку автора. Наша идея такова: «грешница» соотносится, скорее всего, не с конкретным человеком, а с каким-то коллективным образом. Для подтверждения нашего предположения сошлемся здесь на мнение писателя-эмигранта Бориса Зайцева, которое приводит в своей работе Н. Скатов. Борис Зайцев, вспоминая 1910-е годы, говорит Ахматовой: «Все мы тогда (говорю о круге литературном) жили довольно беспечно, беззаботно и грешно, о будущем не думали, ничего не подозревали (кроме Блока и Белого: те предчувствовали)» (Скатов, 2010, с. 206). Слова Зайцева отражают то общее психическое состояние, в котором пребывала интеллигенция поколения Ахматовой, – это состояние самоосуждения, возникшее как реакция на исторические трагедии того времени, такие как война, революция, сталинские репрессии. Люди хотят найти причину своих бед в частности и трагедии страны в целом – отсюда и рождается образ «грешницы», искупающей грех, как идея, необходимая не только интеллигентам, но и всему народу. Поэтому «грешница» – это и есть двойник, под которым подразумевается то прошлое «я», которое противостоит «я» нынешнему, то есть лирической героине; оно надевает на себя маску под названием «грешница», а сам же двойник таким образом скрывается за маской, его лицо невозможно узнать.

Двойник по имени «грешница» с присущей ему двусмысленностью и неопределенностью вызывает у читателей постоянный интерес, стремление разгадать загадку «грешницы». И обращаясь к этой загадочной «грешнице», люди обращаются и к исторической трагедии периода Большого террора, заставляя тем самым оглядываться на самих себя.

Кроме двойника в поэме, вне всяких сомнений, представлен и образ лирической героини. Он описывается следующим образом: «как трехсотая, с передачею,/ под Крестами будешь стоять/ и своей слезою горячею/ Новогодний лед прожигать» (Ахматова, 2017, с. 256). Однако, эта женщина, «трехсотая» в очереди, она действительно и есть та самая лирическая героиня? Кто или что может это подтвердить? Ведь во время Большого террора было столько женщин, которые с передачей в руках стояли в очереди перед тюрьмой, и столько женщин плакали под стенами тюрьмы «Кресты». Женщина по имени «трехсотая» в очереди перед тюрьмой «Кресты» превращается в общий образ женщины, страдающей во время Большого террора за невинных сыновей и мужей.

Образ лирической героини в поэме «Реквием» соотносится с образом «царскосельской веселой грешницы» – на них обеих надеты маски. Таким образом, мы можем с уверенностью утверждать, что Ахматова дает в поэме двойной автопортрет. Лирическая героиня носит маску под названием «трехсотая», и когда она рассказывает о своей трагедии, она вместе с тем раскрывает горе и беду своего народа. А когда лирическая героиня обвиняет своего двойника, который носит маску под названием «грешница», она в то же время обнажает коллективную вину своего поколения. Двойной автопортрет дает Ахматовой возможность противопоставить «нынешнее» «прошлому», «грех» «страданию» – все это образует внутренний непримиримый конфликт лирической героини. Разгадав загадку двойника, мы должны далее выяснить, где же скрывается за этими противоречиями и конфликтами настоящий авторский голос? Он действительно существует. Недаром стихотворение разделено на три части: первые четыре строки принадлежат двойнику, средние четыре строки принадлежат лирической героине, а о чем идет речь в последних трех строках: «Там тюремный тополь качается,/ И ни звука. А сколько там/ Неповинных жизней кончается...» (Ахматова, 2017, с. 256)? Несомненно, речь в этих строках идет о сострадании и милосердии к умершим, жертвам и всему страдающему во время сталинских репрессий народу, в этих строках звучит голос лирической героини, который совпадает с авторским голосом. Отсюда и произошло название поэмы – «Реквием».

5 Заключение

Мотив двойника используется Ахматовой в поэме «Реквием» как особый прием, благодаря которому автор опосредованным образом описывает историческую трагедию Советского Союза 1930-х годов. Поэтесса не только рисует своего портретного двойника, она делает образ двойника семантически многослойным, проецируя на него «тени» своих современников, и двойник с присущей ему неоднозначностью бесконечно множится, как отражения в зеркалах. Именно в этих перекрытых двойных образах скрывается авторское намерение – представить в непрерывности историю прошлого и постоянную память об умерших. Чтобы выявить скрытое намерение автора в тексте, нам иногда приходится занимать авторскую позицию, то есть наблюдать со стороны, и тогда спектр отражений двойника становится ясным и очевидным.

Литература

Аверинцев С.С (1995). “Специфика лирической героини в поэзии Анны Ахматовой: солидарность и двойничество”. Wiener Slavistisches Jahrbuch, 41, pp. 7-20. Wien: Austrian Academy of Sciences Press.

Анонимный. (2018, March 18). “Двойники в русской литературе”. URL: https://zen.yandex.ru/media/litra/dvoiniki-v-russkoi-literature-5aad32e61aa80c6b44ec34b4

Ахматова, А.А. (2017). Полное собрание поэзии и прозы в одном томе. Сост. Н. Василькова. М.: Альфа-книга.

Блок, А.А. (1960). Собрание сочинений в 8 томах. т. 3. М.: ГИХЛ.

Ботникова, А.Б. (2005). Немецкий романтизм: диалог художественных форм. М.: Аспект Пресс.

Жирмунский, В. (1972). Творчество Анны Ахматовой. Л.: Наука.

Иванов, Вяч. Вс. (1989). ”«Поэма без героя», поэтика поздней Ахматовой и фантастический реализм”. Ахматовский сборник 1. К 100-летию со дня рождения Анны Ахматовой. ред. С. Дедюлин, Г. Суперфин, с. 131-135. Париж: Институт славяноведения.

Криницын, А.Б. “Мотив двойника в русской поэзии XIX века”. URL: https://www.portal-slovo.ru/philology/47576.php.

Лакан, Ж. (2018). Новая философская энциклопедия/ Лакан. URL: https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH131b8ed3772dfc457f4613

Лермонтов, М.Ю. (1959). Собрание сочинений в 4 томах. т. 2. М.: Художественное издательство.

Майков, А. (2012). Память сердца: стихотворения. М.: НексМедиа; М.: ИД Комсомольская правда.

Мандельштам, О. (1990). Камень. Л.: Наука.

Пушкин, А.С. (1959-1962). Собрание сочинений в 10 томах. т. 6. М.: ГИХЛ.

Рубинчик, О. (2014). “«Пусть Гофман со мною дойдет до угла…»: Гофман и Шагал – спутники Ахматовой”. Известия ВГПУ, 4, 137-141.

Сискевич, А. Е., Уразаева Т. Т. (2007). “Эрос как проявление демонического начала в творчестве А. Ахматовой”. Вестник ТГПУ, 8, 34-37.

Скатов, Н. (2010). О культуре. СПб.: Изд-во СПбГУП.

Соловьев, Вл. (1880). “Предисловие”. Гофман Э. Т. А. Золотой горшок. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Золотой_горшок _(Гофман;_Соловьёв)

Тургенев, И.С. (2019). Отцы и дети. Стихотворения в прозе. М.: Издательство Юрайт.

Цветаева, М. (1990). Собрание сочинений в 7 томах. т. 1. М.: Эллис Лак.

Чижикова, А. А. (2011). “Сюжет о мертвой невесте в поэзии А. Ахматовой”. Вестник Удмуртского университета, 4, 40-46.

Чуковская, Л. (1997). Записки об Анне Ахматовой. в 3 томах. т. 1. М.: Согласие.

Шевчук, Ю. В. (2014). “Внешнее изображение внутреннего мира: «двойник» в лирике А. Ахматовой 1910-х годов”, Вестник Башкирского университета, 1, 115-120.

Шухаев В.И., Яковлев А.Е. (2017). “Автопортреты (Арлекин и Пьеро)”. Виртуальный русский музей. URL: http://www.virtualrm.spb.ru/ru/node/8033.

Herrera, H. (1993). Frida Kahlo: The Paintings. New York: HarperCollins.

[1] Исследование выполнено при поддержке Тайваньского Министерства науки и технологий (проект No 106-2410-H-002-038- «Пепел и письмо под наблюдением - поэтическое творчество Мандельштама и Ахматовой в 1930-е годы»).

[2] Что касается мотива двойничества в русской психологической прозе, то это сразу вызывает ассоциации с творчеством Достоевского. Однако в данной работе рассматривается только поэзия, психологическая проза не является основным предметом обсуждения.

[3] Стихотворение Гейне называется «Тихая ночь, на улицах дрёма» (1823-1824), здесь оно приводится в переводе А. Блока (1909). Другое распространенное название этого стихотворения – «Двойник» (Der Doppelgänger). В 1828 году композитор Шуберт написал одноименную песню, что сделало это стихотворение еще более популярным.

[4] «Пародийными двойниками» можно назвать Репетилова из драмы Грибоедова «Горе от ума» и Грушницкого из романа Лермонтова «Герой нашего времени». А что касается «серьезных двойников», то в качестве примера таковых можно привести Свидригайлова из романа Достоевского «Преступление и наказание» и Вернера из «Героя нашего времени». (См. «Двойники» в русской литературе. URL: https://zen.yandex.ru/media/litra/dvoiniki-v-russkoi-literature-5aad32e61aa80c6b44ec34b4).

[5] Из всех гофмановских произведений повесть «Приключения в новогоднюю ночь» приобрела особую популярность в творческих кругах «серебряного века». Мейерхольд даже издавал журнал «Ллюбовь к трем апельсинам» от имени доктора Дапертутто, персонажа этой повести. Оособенно важной для русских поэтов и писателей явилась четвертая история из этой повести под названием «История о потерянном отражении»: зеркало и его отражение, соблазн, страсть и др., - все художественные приемы и образы, использованные автором в этой повести, стали широко востребованными русскими писателями.ных признаков см., например: (Кожемякина, Колесник и др., 2006, с. 266).

[6] Кроме Н. Альтмана, Ахматову изображали еще и другие знаменитые художники, такие как А. Модильяни, З. Серебрякова, Ю. Анненков, К. Петров-Водкин, Н. Тырса, А. Осмёркин и многие другие. Интересно, что Ахматова выглядит по-разному на всех портретах.

[7] локальность цвета, бесфактурная кладка мазка» (См. Шухаев & Яковлев (2017)).Например, искусствовед Хайден Эррера (Hayden Herrera) называет Кало «мексиканским святым Себастьяном» (Herrera, 1993, p.183).

[8] Картина написана в 1914 году, но она была выполнена не до конца (если Яковлев сделал свою работу полностью, то Шухаев не закончил свою часть), поэтому она долгие годы не выставлялась. Только в 1962 году Шухаев добавил последние детали, и в том же году картина экспонировалась в Академии Художеств в Ленинграде. В истории русской живописи эта картина представлена следующим образом: «Шухаев и Яковлев вошли в объединение «Мир искусства» как представители неоклассицизма. В картине «Арлекин и Пьеро» они возрождают форму классического портрета, из старого искусства заимствованы также академически четкий рисунок, светотеневая моделировка форм,

[9] Эта пантомима представляет собой адаптацию Вс. Мейерхольдом (1874-1940) пьесы австрийского писателя Артура Шницлера (1862-1931) «Подвенечная фата Пьеретты» (“Der Schleier der Pierrette” 1901). Она получила название «Шарф Коломбины» и была поставлена Мейерхольдом в «Доме интермедий» в Петербурге 12 октября 1910 года. Постановка была провозглашена событием театрального сезона. Вслед за Мейерхольдом режиссер А. Таиров (1885-1950) дважды ставил эту пантомиму под названием «Покрывало Пьеретты» (1913, 1916). Но подходы к постановке у двух режиссеров были совершенно разными. Таиров был более склонен к трагедии, а «Шарф Коломбины» Мейерхольда отличался гротеском и духом экспериментаторства.

[10] Арлекин и Пьеро – самые популярные персонажи итальянской комедии дель арте (комедии масок). Пьеро – грустный, наивный и доверчивый слуга, а Арлекин – слуга беззаботный, ловкий и проницательный. Оба они вечные соперники: Пьеро жаждет любви Коломбины, но она разбивает его сердце и оставляет его ради Арлекина. А. Блок в 1905 году впервые представил этих полузабытых персонажей в своей пьесе «Балаганчик», а затем режиссер Вс. Мейерхольд трижды ставил ее (1907, 1908, 1914) на сцене. После этого Арлекин, Пьеро и Коломбина становятся постоянными персонажами в русском театре.

accepted October 21, 2020]

Refbacks

- There are currently no refbacks.

Copyright (c) 2020 Tsung-Huei Hsiung

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright © 2016. All Rights Reserved | Interface | ISSN: 2519-1268